模式识别-Ch7-特征提取与特征选择

Ch7 特征提取与特征变换

[TOC]

引言

| 特征提取的目的 | 特征变换的目的 |

|---|---|

| 提取观测数据的内在特性 | 降低特征空间的维度,增加数据密度、降低过拟合 风险 |

| 减少噪声影响 | 便于分析和减少后续步骤的计算量 |

| 提高稳定性 | 减少特征之间可能存在的相关性、有利于分类 |

特征提取

| 提取对象 | 提取方式 |

|---|---|

| 语音特征提取 | 局部特征提取方法:LBP, SIFT |

| 文本特征提取 | 全局特征提取方法:词袋模型, HoG |

| 视觉特征提取 | —- |

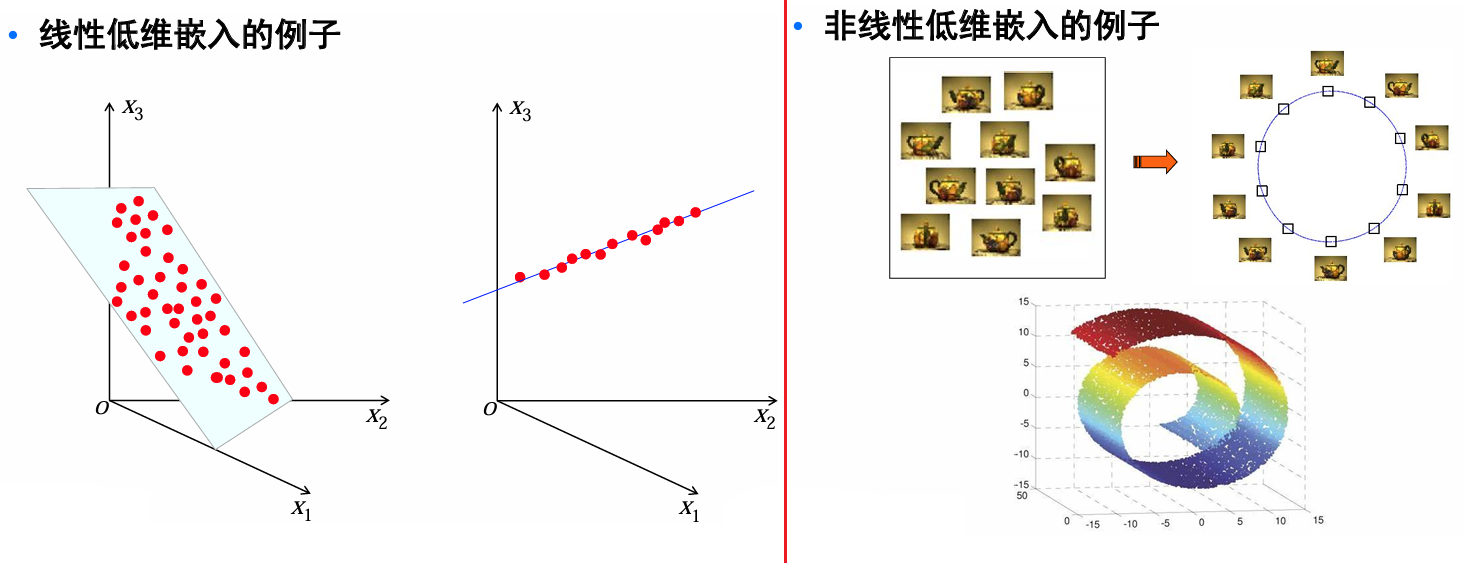

特征变换:根据特征变换关系不同

| 线性特征变换 | 非线性特征变换 |

|---|---|

| 采用线性映射将原特征变换至一个新的空间(通常维度更低) | 采用非线性映射将原特征变换至一个新的空间(通常性能更好) |

PCA,LDA,ICA |

KPCA,KLDA,Isomap,LLE,HLLE,LSTA |

特征提取

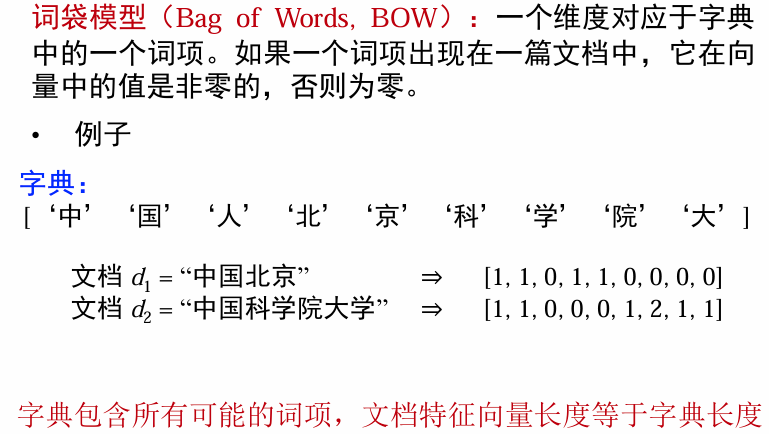

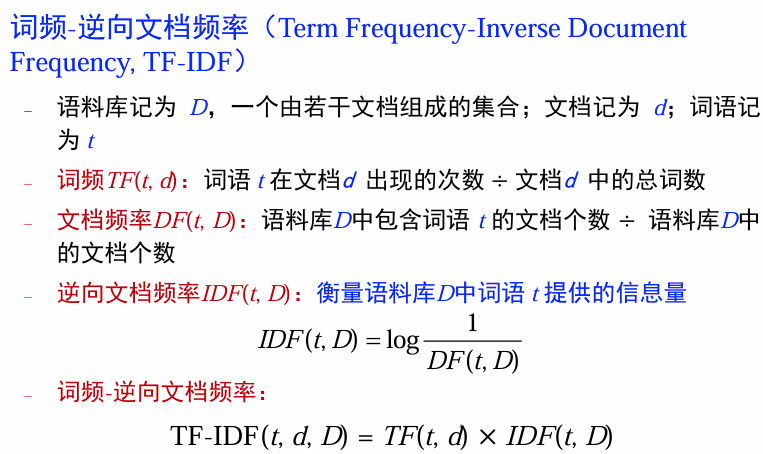

文本特征提取

将文本内容转化为向量的过程。将一个文档表示成一个向量,向量的相似性反应文档的相似性。

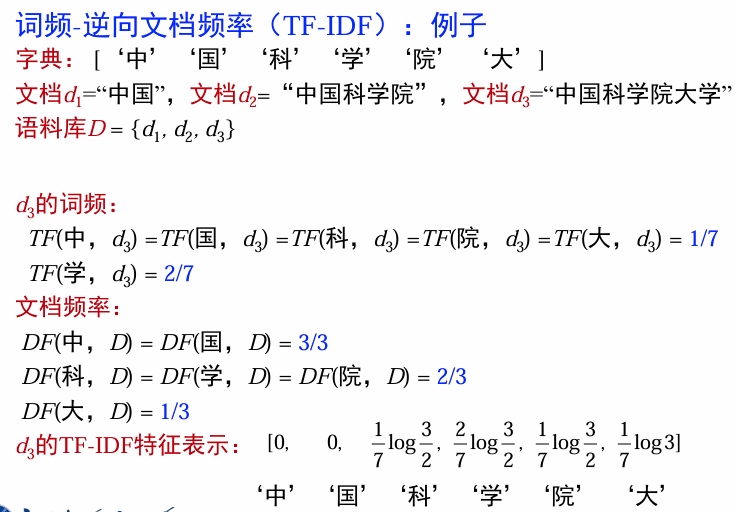

向量空间模型(BOW, TF-IDF)

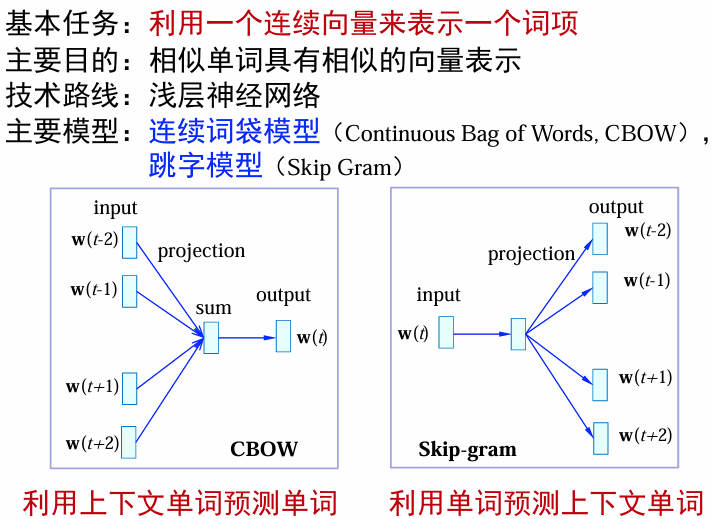

词向量模型(word2vec)

视觉特征提取

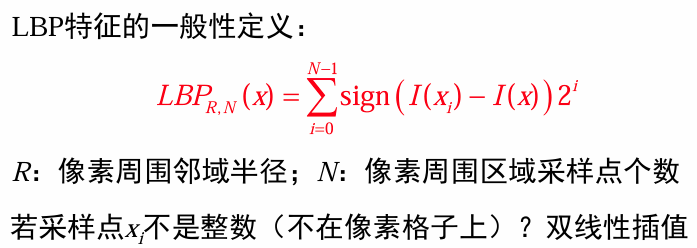

局部二值模式(LBP)

特征变换

对已有向量特征进行变换,得到新特征的过程。

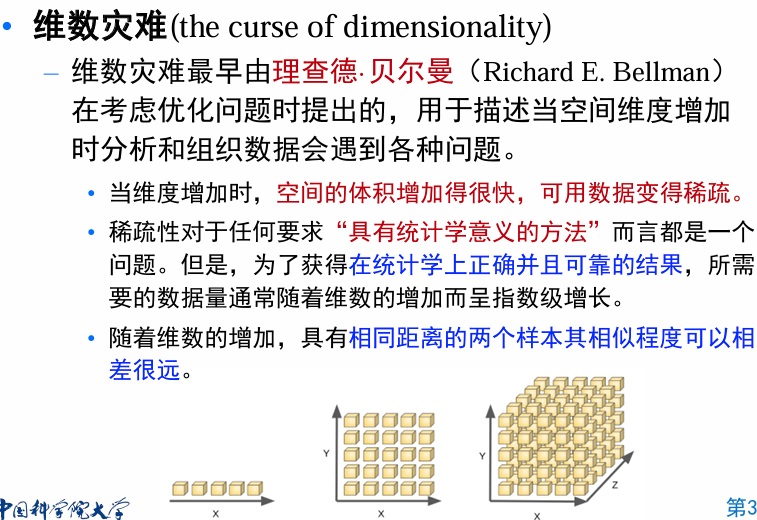

维数缩减

维度灾难是指当数据的维度(特征数)过高时,模型计算复杂度高、存储开销大、距离计算变得不准确,甚至模型性能下降的问题。

缓解维数灾难:降维。通过维数缩减,可以将原始高维空间的数据投影到一个低维子空间中。

- 在低维子空间里,数据的密度通常会大幅度提高。

- 数据的距离计算、分类、聚类等操作会变得更容易、更准确。

Q: 为什么能降维?

A: 在很多情况下,尽管我们采集的数据是高维的,但这些高维数据的本质特征通常只分布在低维空间内。这种现象是因为:

- 冗余特征:许多特征是高度相关的,含有重复信息。

- 任务相关特征嵌入低维空间:与学习任务密切相关的特征往往位于某个低维子空间内,而不相关的特征只会引入噪声。

通俗理解:高维数据往往有很多“水分”(冗余和噪声),通过降维可以提取出核心信息,就像将大海捞针简化为池塘捞针。

非均匀性祝福:数据在高维空间中的分布可能看起来稀疏,但实际上,它们大多集中在一个低维流形(低维嵌入空间)上。

线性降维法

对高维空间中的样本

进行线性变换: ,其中 , , , 。 变换矩阵

可视为 维空间中由 个基向量组成的矩阵。 可视为样本 与 个基向量分别做内积而得到,即 在新坐标系下的坐标。新空间中的特征是原空间中特征的线性组合,这就是线性降维法。 不同降维方法的差异:对低维子空间的性质有不同的要求,即对

施加不同的约束。

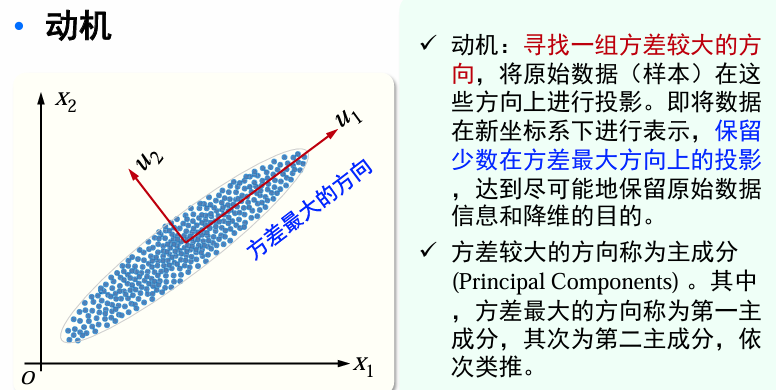

PCA

给定条件:

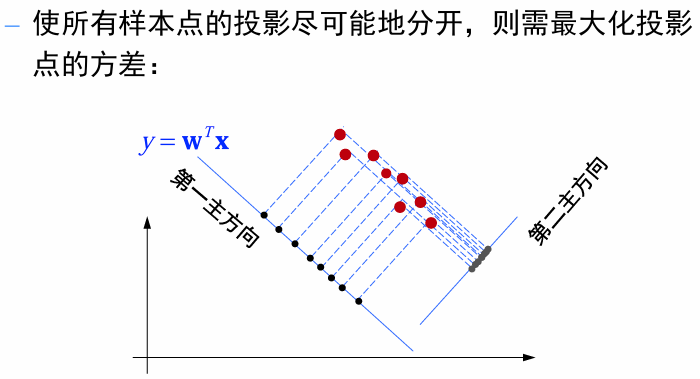

目标:我们想要在投影数据中捕获最大可能的方差,即把数据从

设

| 成分 | 对应公式 |

|---|---|

| 数据点 |

|

| 均值 |

|

| 投影数据(沿投影方向 |

|

| 想要获得使投影数据方差最大化的方向 |

其中

现在引入拉格朗日乘子

这只是一个特征值方程。因此,

我们现在知道

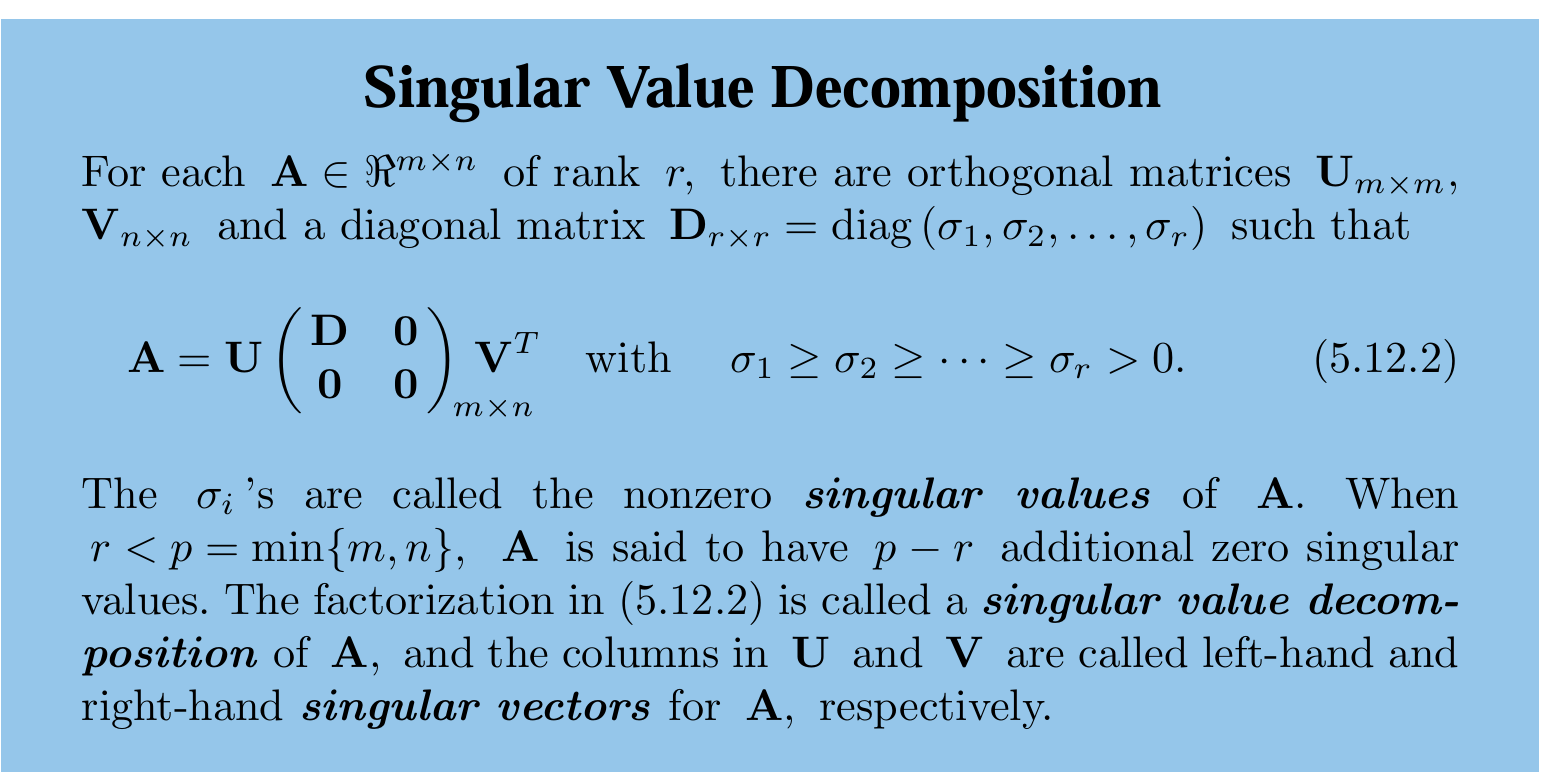

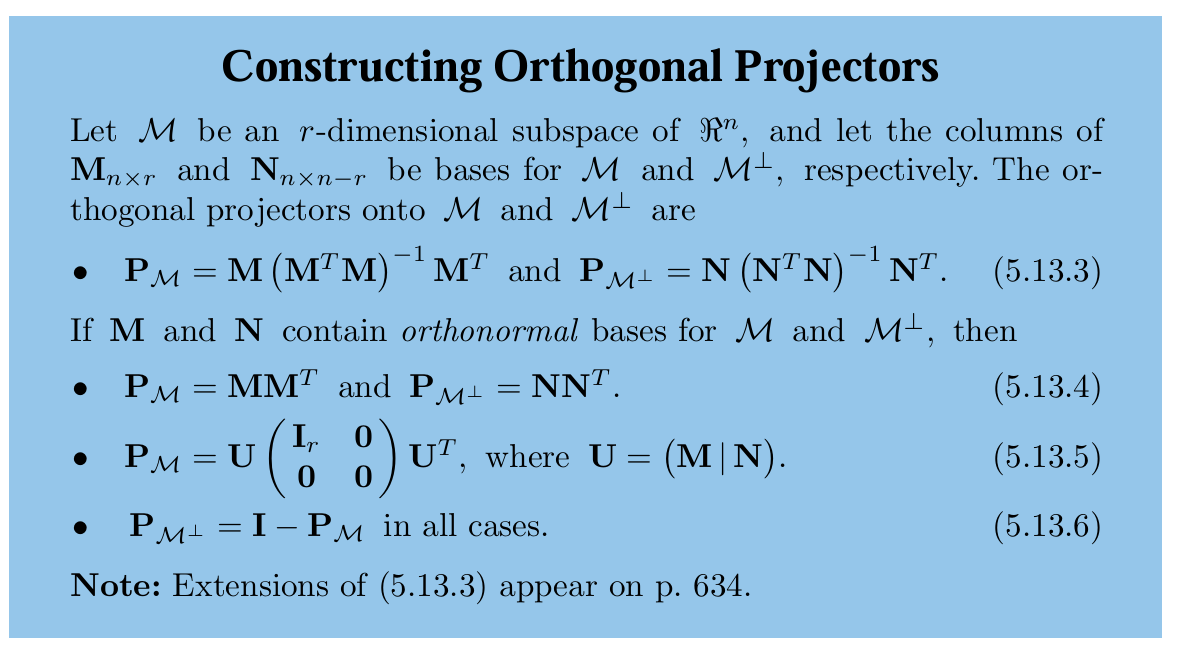

考虑:

我们想要最大化投影数据方差

若A是对称阵,此时左特征空间=右特征空间、U=V:

算法实现

| 步骤 | 公式 |

|---|---|

| 计算数据均值 | |

| 计算数据的协方差矩阵 | |

| 对矩阵 |

取最大的 |

| 将每一个数据进行投影 |

进一步的分析

Q: 如何仅用一个超平面从整体上对所有样本

进行恰当的表示? A: 通常有如下两种思路:

- 可区分性:样本点在这个超平面上的投影能够尽可能地分开。(方差最大化)

- 可重构性:样本到这个超平面的距离都足够近。(重构误差最小化)

PCA -采用最大可分性观点

PCA——采用重构的观点

由

设样本点

在旧坐标系下,可得

重构误差:

令

假定数据已经零均值化,即

于是,获得主成分分析的最优化模型:

讨论:

- 降低至多少维:

- 也可以采用交叉验证,结合最近邻分类器来选择合适的维度

- 也可以采用交叉验证,结合最近邻分类器来选择合适的维度

- 舍弃

- 舍弃这些信息之后能使样本的采样密度增大,这正是降维的重要动机。

- 另外,当数据受到噪声影响时,最小的特征值所对应的特征向量往往与噪声有关,将它们舍弃可在一定程度上起到去噪的效果。

LDA

线性判别分析(Linear Discriminant Analysis,LDA)是一种经典的线性判别学习方法。

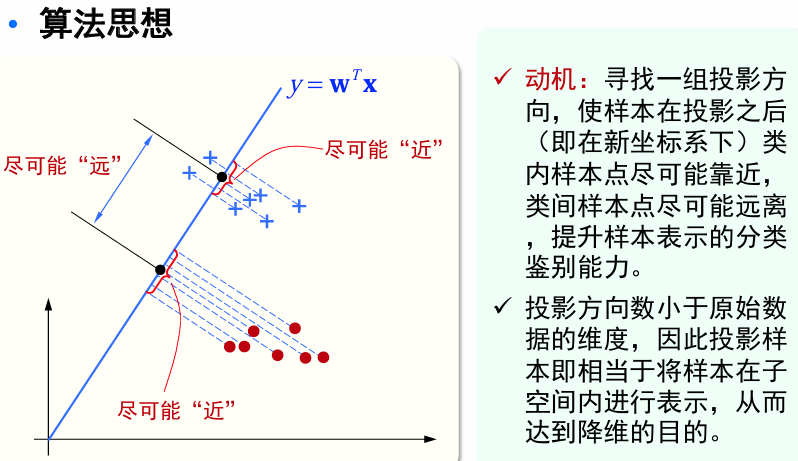

算法思想:对于两类分类问题,给定训练集,设法将样本投影到一条直线上,使得同类样本的投影点尽可能接近,不同类样本的投影点尽可能相互远离。对新样本分类时,将其投影到这条直线上,再根据投影点的位置来判断其类别。

样本集

若将数据投影到方向

欲使同类样本的投影点尽可能接近,可让同类样本投影点的方差尽可能小,即

欲使异类样本的投影点尽可能远离,可让类中心点之间的距离尽可能大,即

最大化如下目标函数:

主要因为

定义矩阵形式:

| 类内散度矩阵 | 类间散度矩阵 |

|---|---|

目标函数重写为(广义Rayleigh商):

注意:

由于目标函数值与长度无关(只与方向有关),因此可采用一种更直观的方法:令

根据拉格朗日乘子法,于是有:

上式表明:

构造性求解方法 :

上式表明:

我有想:为什么

可以等价于 ? 但想了一下,假使

就可以了。

所以最终的结果就是得到投影:

投影后,可以对两类数据进行分类:

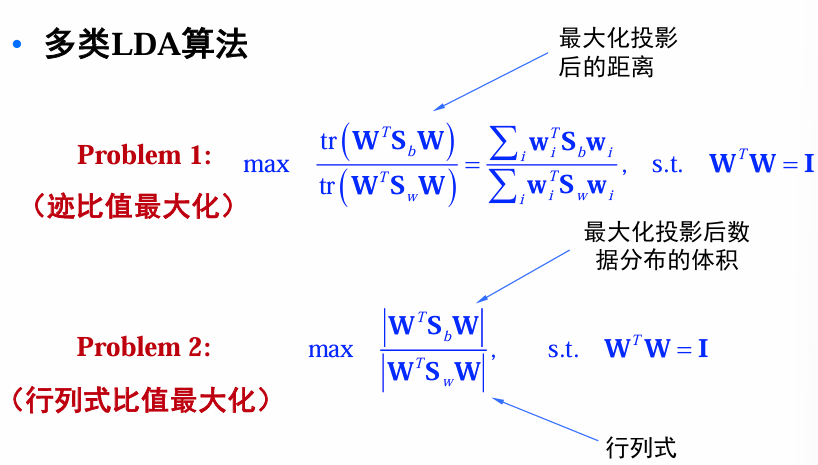

多类LDA算法(设类别数为c)

相关矩阵定义

全局散度矩阵:

类内散度矩阵:

类间散度矩阵:

其中,

Problem 1与Problem 2的解是不同的,Problem 2的解可以通过求解如下广义特征值问题得到

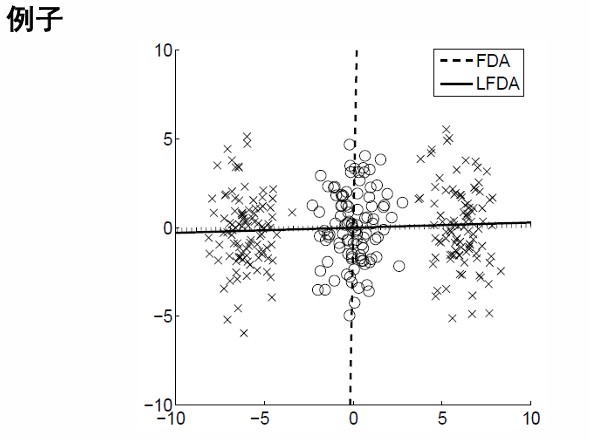

局部线性判别分析

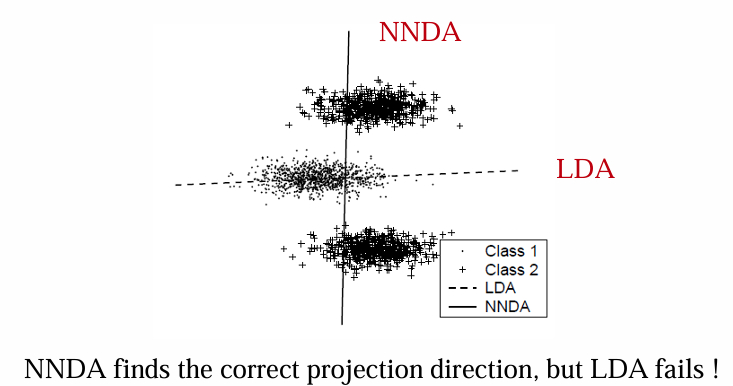

LDA局限性

- LDA假设数据是高斯分布的,这在很多真实数据中不一定成立。

- LDA希望类间距离大(分类区分性高),同时使 类内距离小(紧凑性强)。但对于复杂的、高维数据,这种方法可能无法捕捉到数据的局部结构,导致投影结果并不能有效区分类别。

局部线性判别分析旨在克服LDA的局限性,主要考虑数据的局部几何结构,即通过局部近邻关系,改善分类能力和特征提取效果。

核心思想: 修改LDA中的类内散度矩阵

局部分析技术

- Neighborhood constraints(方法一,近邻判别分析)

- Locally weighting(方法二,局部Fisher判别分析)

- Weighting for 1 - NN

- Local Fisher discriminant analysis

近邻判别分析(NNDA)

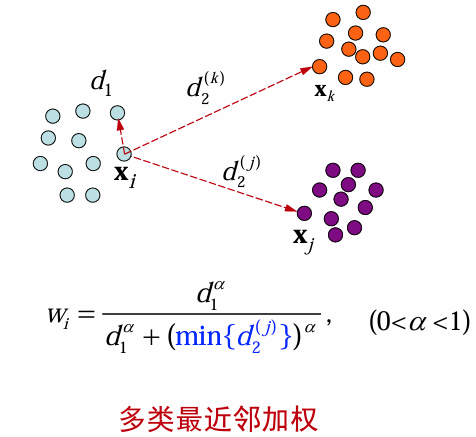

近邻约束中的一个问题是近邻数

此图展示了两类最近邻加权的示意图,分别用浅蓝色和紫色表示不同类别的数据点,

展示了多类最近邻加权的示意图,分别用浅蓝色、橙色和紫色表示不同类别的数据点,

对相关矩阵修改:

- 类内散度矩阵:

- 类间散度矩阵:

局部Fisher判别分析(LFDA)

动机:

- LFDA不强制要求同一类中相距较远的数据对接近,这样可以更好地保留数据的局部几何结构。

- 通过邻域加权机制,强调局部的关系而不是全局的特性。

构建仿射矩阵A

修改相关矩阵:

类内散度矩阵

类间散度矩阵

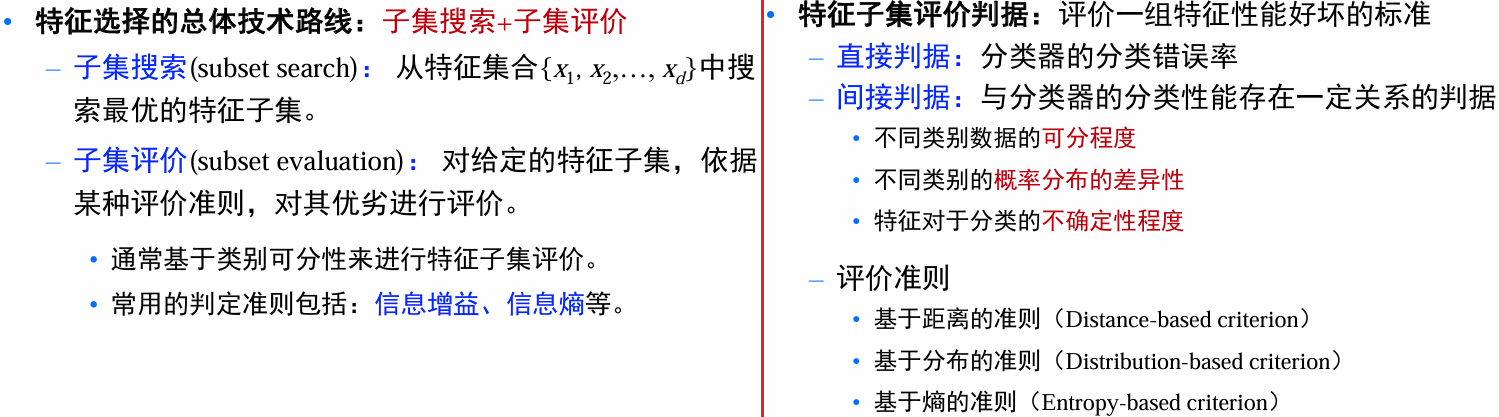

特征选择

特征变化和特征选择是处理高维数据的两大主流技术。

任务:给定一个学习任务、对于给定的特征数据特征集,从中选出与任务相关(对学习任务有利)的特征子集。

目的:降维、去除冗余、选择与任务相关的特征。

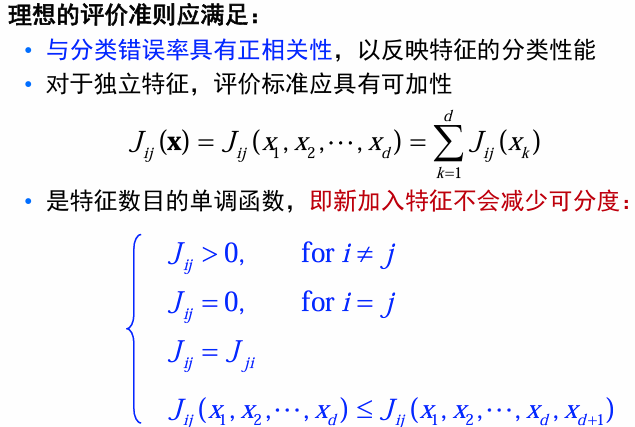

评价准则

“理想”评价准则:对分类任务,评价准则

基于距离的评价准则

记

定义所有类别上的总距离为:

其中,

若采用平方欧氏距离:

其中,

利用散度矩阵,可将上式整理成更简单的形式。

定义类间/类内散度如下:

特别地,上述计算可以定义在任何特征子集上!

类似于线性判别准则,可定义如下的评价准则,其核心思想是使类内散度尽可能小,类间、散度尽可能大。常用的5个判据:

基于分布的评价准则:基于类条件概率密度函数

假设定义了基于类条件概率密度函数

- 该“距离”函数应该是非负的;

该距离应反映这两个条件分布之间的重合程度;

当这两个条件分布不重叠时,该距离函数取得最大值;

当这两个条件分布一样时,该距离函数应该取零值。

定义

KL散度:也称为相对熵(relative entropy),定义为对数似然比的数学期望:

注意,KL散度不是一个度量:

基于熵的评价准则:基于类后验概率分布

后验概率

两个极端例子:

- 如果后验概率对于所有的类别都一样,即

,则说明该特征对类别没有任何鉴别性; - 如果后验概率对于类别

为 ,对其他类别均为 ,即 ,则说明特征非常有效。

对于某个给定特征,样本属于各类的后验概率越平均,越不利于分类;如果越集中于某一类,则越有利于分类。因此,可利用后验概率的信息熵来度量特征对类别的可分性。

信息熵:可用来衡量一个随机事件发生的不确定性,不确定越大,信息熵越大。

| 香农熵 | 平方熵 |

|---|---|

使用时要求期望:

最优特征选择方法

穷举法

从给定的

分支界定法

基本思想:将所有可能的特征组合以树的形式进行表示,采用分枝定界方法对树进行搜索,使得搜索过程尽早达到最优解,而不必搜索整个树。

基本前提:特征评价准则对特征具有单调性,即特征增多时,判据值不会减少:

基于KL散度和基于信息熵的评价准则满足上述要求。

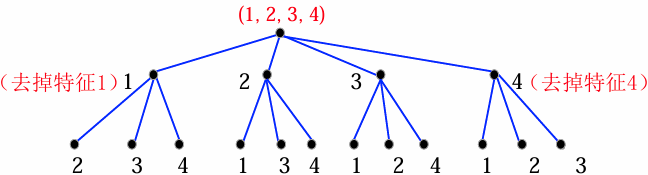

特征子集的树表示

- 根节点包含全部特征;

- 每一个节点,在父节点基础上去掉一个特征,并将去掉的特征序号写在节点的旁边;

- 对

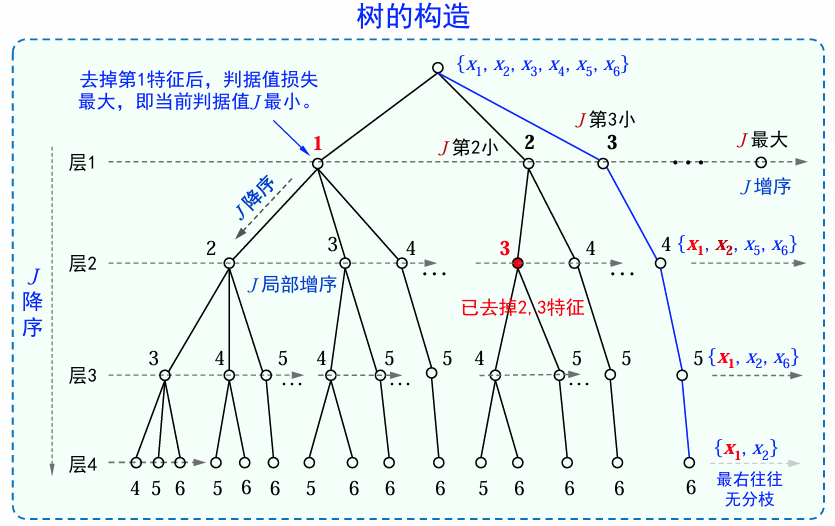

树的生长过程(树的构造)

将所有特征组成根节点,根节点记为第0层;

对于第1层,分别计算“去掉上一层节点单个特征后”剩余特征的评价判据值,按判据值从小到大进行排序,按从左到右的顺序生成第1层的节点;

对于第2层,针对上一层最右侧的节点开始,重复第2步;

依次类推,直到第

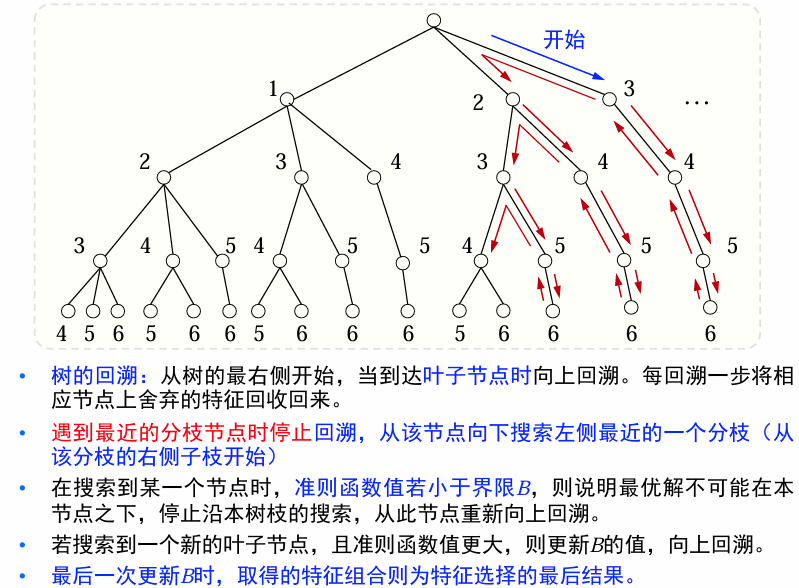

回溯:从第一个叶子结点开始,对树进行回溯

树的回溯的总体思路:对树搜索时进行分枝限界,从右到左、从上到下

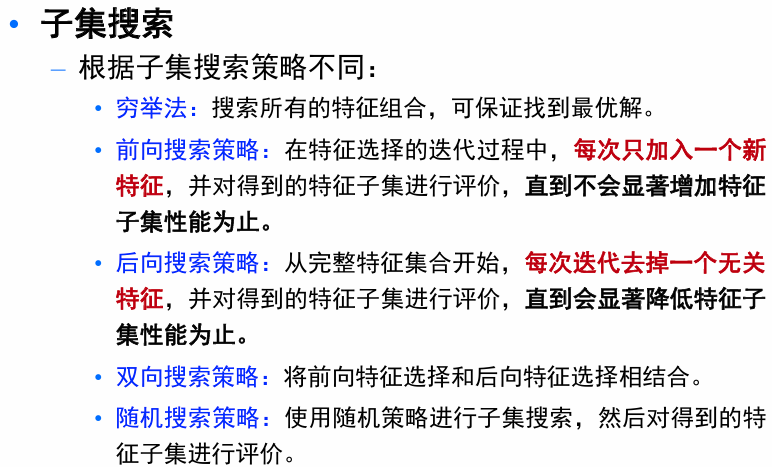

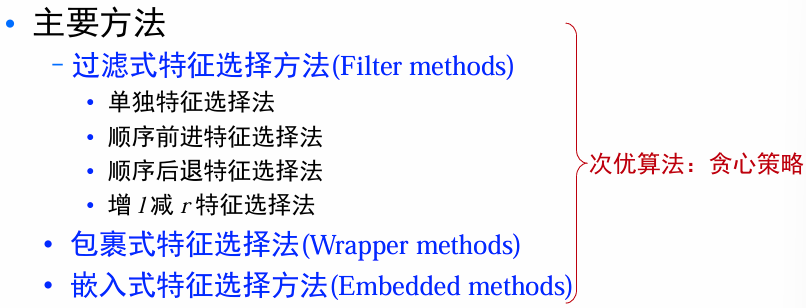

特征选择的次优方法

过滤式选择方法

基本思想:过滤式方法先对数据集进行特征选择,再训练分类器。

核心任务:如何定义特征的评价准则和搜索策略

算法特点:

- 特征选择过程与后续学习器无关;

- 启发式特征选择方法,无法获得最优子集;

- 与包裹式选择方法相比,计算量降低了

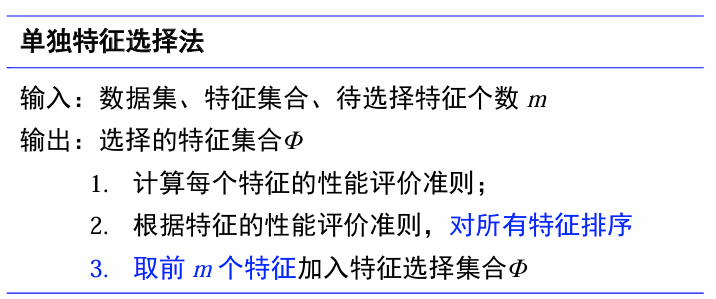

单独特征选择:Relief方法

假设:特征相互独立,子集性能=包含各特征性能之和。

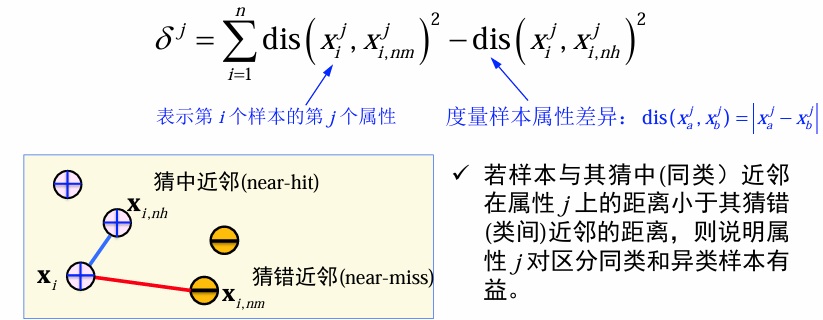

二分类:

对于样本

- 猜中近邻(nearest-hit): 其同类样本中的最近邻

- 猜错近邻(nearest-miss): 其不同类样本中的最近邻

特征性能判据:

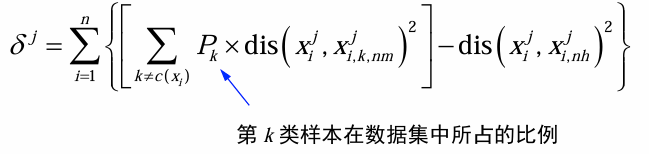

多分类

包裹式特征选择方法

| 过滤式特征选择方法 | 包裹式特征选择方法 |

|---|---|

| 先对数据集进行特征选择,然后再训练分类器 | 对给定分类方法,选择最有利于提升分类性能的特征子集 |

| 特征选择过程与分类单独进行,特征选择评价判据间接反应分类性能 | 特征选择过程与分类性能相结合,特征评价判据为分类器性能 |

- 通常采用交叉验证来评价选取的特征子集的好坏。

- 包裹式特征选择方法对分类器的基本要求:

- 分类器能够处理高维特征向量;

- 特征维度很高、样本个数较少时,分类器依然可以取得较好的效果。

主要方法

- 直观方法:给定特征子集,训练分类器模型,以分类器错误率为特征性能判据,进行特征选择。

- 需要大量尝试不同的特征组合,计算量大。

- 替代方法(递归策略):首先利用所有的特征进行分类器训练,然后考查各个特征在分类器中的贡献,逐步剔除贡献小的特征。

- 递归支持向量机(R - SVM:Recursive SVM)

- 支持向量机递归特征剔除(SVM - RFE)

- Adaboost

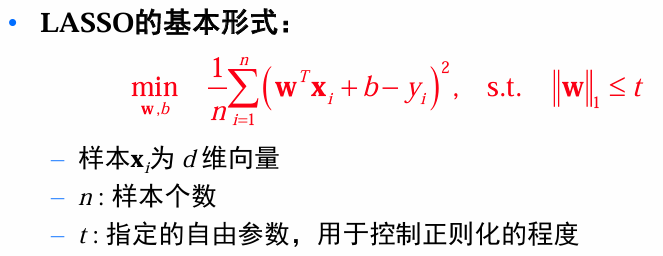

嵌入式特征选择—基于

基本思路:在学习 w 的时候,对 w 进行限制,使其不仅能满足训练样本的误差要求,同时使得 w 中非零元素尽可能少(只使用少数特征)。

总结

特征选择的一般技术路线

- 确定特征子集

- 评价特征子集性能

评价特征子集性能常用的可分性判据

- 基于类内类间距离的可分性判据

- 基于熵的可分性判据

- 基于SVM模型的可分性判据

确定特征选择子集的方法

- 基于树的方法(最优算法):基于分枝限界技术对特征子集的树表示进行遍历,只需要查找一小部分特征组合,即可找到全局最优的特征组合

- 遍历法(次优算法):顺序前向法、顺序后向法、增减r法

- 稀疏约束

根据特征选择与分类器的结合程度

- 过滤式特征选择方法:“选择”与“学习”独立

- 包裹式特征选择方法:“选择”依赖“学习”

- 嵌入式特征选择方法:“选择”与“学习”同时进行